Les origines du jeu d'échecs

2ème partie

Les ancêtres du jeu d'échecs

Comme évoqué en introduction, les échecs modernes sont les derniers nés d'une lignée de jeu du même genre.Nous en donnerons une rapide description avant d'en préciser les liens au chapitre suivant.

Le Shatranj

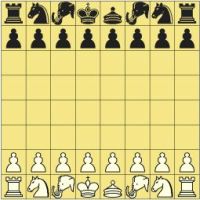

Au Shatranj, le plateau n'est pas vraiment un échiquier (caractère très occidental), mais un tableau de 64 cases

de couleur uniforme. L'utilisation de figurines est utilisée pour mieux reconnaître les différentes pièces,

mais cette représentation a été abandonnée par les arabes qui utilisaient des pièces stylées mais non figuratives

(interdit par la confession musulmanne).

Au Shatranj, le plateau n'est pas vraiment un échiquier (caractère très occidental), mais un tableau de 64 cases

de couleur uniforme. L'utilisation de figurines est utilisée pour mieux reconnaître les différentes pièces,

mais cette représentation a été abandonnée par les arabes qui utilisaient des pièces stylées mais non figuratives

(interdit par la confession musulmanne).Dans la position initiale, on remarque l'absence des Fous et de la Dame, pièces qui ont remplacées leurs ancêtres respectifs : les Elephants et le Visir (ou Conseiller). Les Elephants sautaient à 2 cases en diagonale, sans être gêné par d'éventuels obstacles (tels les Cavaliers). Le Vizir ne se déplaçait que d'une case en diagonale (une variante plus moderne, mais toujours désignée comme Shatranj, voit cette pièce améliorée en la dotant des coups orthogonaux, se déplaçant donc comme un Roi mais sans être une cible). Les pions enfin se jouaient déjà comme aujourd'hui, sans la possibilité de sauter de 2 cases pour leur premier mouvement. Le roque n'existait pas (mais la lenteur du jeu n'en donnait pas non plus la nécessité). Il semble que la position des Rois n'était pas fixée (soit sur la colonne d comme dans l'illustration, soit sur la colonne e), la seule contrainte étant d'être sur la même colonne. Ce détail montre que le joueur qui commence était tiré au sort.

La victoire s'obtenait aussi bien par la prise du Roi ("Shah mat", signifiant le Roi est mort, est l'origine de l'expression moderne "échec et mat", phonétiquement similaire dans toutes les langues), mais aussi en capturant toutes les pièces ennemies (à condition que l'adversaire ne puisse en faire autant au coup suivant) et en immobilisant l'adversaire (le pat était victorieux). L'utilisation des dés (désignant la pièce à jouer), sans être la règle, était néanmoins très populaire.

De nombreuses analyses du jeu datent du IXème siècle. Les ouvertures étaient présentées sous forme de schéma type à atteindre, sur une moitié du plateau seulement. De part sa lenteur, il était en effet inutile de donner une séquence de coups, et on pouvait ignorer le plus souvent les coups adverses. Une formation ainsi décrite était nommée Tabiya (terme parfois utilisé dans les échecs modernes pour les positions clefs d'une ouverture à la mode). Un autre domaine très populaire dans la littérature arabe étaient les problèmes, appelés mansubat. Un mansuba est resté très célèbre aujourd'hui sous le nom de mat de Dilaram. C'est aussi de ces écrits que nous viennent les 1ères analyses de finales simples, dont les finales avec Tours et Cavaliers sont encore valables pour le jeu moderne!

La plupart des auteurs étaient de grands champions, appelés Aliyat. Les plus connus d'entre eux étaient par ordre chronologique Rabrab, Al-Adli, Ar-Razi, As-Suli, Al-Lajlaj. A son meilleur niveau, Al-Adli était le seul joueur à être titré aliya (il devait donc jouer avec handicap toutes ses parties pour équilibrer le jeu). On lui doit de nombreux écrits, même en dehors du Shatranj, et c'est notamment par ses descriptions que l'on a le plus de détails des anciens jeux indiens (voir plus loin ). En 847, Ar-Razi devient aliya en remportant un match contre Al-Adli (déjà assez vieux), ce qui lui vaut souvent d'être considéré comme le plus illustre des joueurs de Shatranj.

Le Chaturanga

Du nom sanskrit signifiant "4 membres", le Chaturanga désigne en Inde tous les jeux du type échecs, encore aujourd'hui sous sa forme moderne. Il évoque plus particulièrement aux historiens 2 variantes : une à 2 joueurs et une à 4 joueurs.Du fait de sa traduction littérale, beaucoup assimilent ce nom au jeu à 4, mais il traduit plutôt les 4 divisions traditionnelles de l'armée indienne : l'infanterie, la cavalerie, les chars et les éléphants.

Le jeu à 2 est presque identique au Shatranj, avec pour seules différences : la promotion (déterminée par la colonne d'arrivée, ex : le pion devenait un Cavalier pour les colonnes b et g), et la position initiale des Rois (croisée au lieu de l'un en face de l'autre). L'utilisation des dés était cette fois systématique (même si on peut imaginer que certains le pratiquaient sans, ce n'était pas dans les habitudes indiennes).

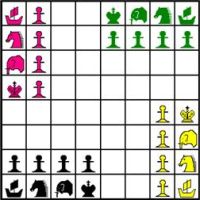

Mais de part sa plus grande différence (en plus des raisons de traduction du nom, déjà évoquée),

c'est la version à 4 joueurs que l'on retient plus généralement (position initiale illustrée à gauche).

On l'appelle parfois "Chaturaji" signifiant "les 4 Rois".

(c'est le nom qu'on utilisera par la suite pour différencier les 2 variantes)

Mais de part sa plus grande différence (en plus des raisons de traduction du nom, déjà évoquée),

c'est la version à 4 joueurs que l'on retient plus généralement (position initiale illustrée à gauche).

On l'appelle parfois "Chaturaji" signifiant "les 4 Rois".

(c'est le nom qu'on utilisera par la suite pour différencier les 2 variantes)A cause de sources parfois contradictoires, il reste quelques incertitudes sur cette variante. Les pièces par exemple : celles placées en coin et à côté du Roi sont souvent inversée, par leur représentation et/ou leur mouvement (Peut-être que les 2 variantes étaient pratiquées à des époques différentes, mais on soupçonne plus simplement la plupart du temps, des problèmes de traduction ou de mauvaises interprétations des symboles entre les formes indiennes et perses... hésitations qui plaident en faveur d'une apparition tardive du Chaturaji.). La pièce à côté du Roi est le plus souvent représentée par un Elephant, mais se déplace comme une Tour. La pièce en coin saute de 2 cases en diagonale (tel l'éléphant du jeu à 2) et est elle est le plus souvent représentée par un Bateau.

Il faut noter une règle très particulière :

lorsqu'un Bateau vient se coller aux 3 autres pour former un carré, alors les 3 autres Bateaux sont éliminés.

Ce coup appelé "le triomphe" devait être assez rare.

Il faut noter une règle très particulière :

lorsqu'un Bateau vient se coller aux 3 autres pour former un carré, alors les 3 autres Bateaux sont éliminés.

Ce coup appelé "le triomphe" devait être assez rare.Notons enfin que dans ce jeu, les Rois peuvent être pris. Dans ce cas, le joueur ayant capturé le monarque adverse prend le contrôle de ses unités. La prise d'un Roi, si elle ne donne pas la victoire immédiate peut être un sérieux avantage. La victoire finale revient au joueur ayant éliminé les autres armées ou ayant capturé les 3 autres Rois.

Du Chaturanga aux règles modernes

Une théorie sur la genèse du jeu d'échecs est des plus séduisante par sa logique et sa simplicité :Le Chaturanga, un jeu à 4 joueurs, aurait été inventé en reprenant d'un jeu de poursuite le même plateau, les pions et le recours aux dés. Des pièces représentant les symboles d'une armée ont été ajoutées en en faisant un jeu de capture. On aurait ensuite rassemblé les pièces pour ne former plus que 2 camps, et retiré les dés pour laisser place au calcul pur.

Bien que ce scénario soit largement repris un peu partout, les données concrètes ne l'étayent pas, bien au contraire!

La faille principale de cette théorie est le passage du Chaturadji au Chaturanga. En effet, tout porte à croire que la version à 2 joueurs est la plus ancienne! Le Perse Al-Adli avait décrit les jeux indiens au début du IXème siècle, et s'il y décrivait déjà le Chaturanga comme ancêtre du Shatranj, il n'était aucunement fait mention d'une variante à 4. Il serait étonnant que dans son inventaire détaillé il omette cette variante si elle avait existé (bien que ce soit tout à fait possible). Les 1ères sources à parler du Chaturadji datent du XIème siècle, et sont encore une fois de source arabe : Al-Biruni (dans son livre "Tahqiq ma li l-Hind", écrit vers 1030). H. Murray, célèbre pour son oeuvre "A History of Chess" (1913), encore une référence aujourd'hui, pense simplement que la variante à 4 n'était qu'une adaptation régionale, apparue bien après le jeu à 2.

Si la création du Chaturanga reste assez floue, le Shatranj fait lui beaucoup moins de mystères. Les Perses expliquent eux-même avoir importé et modifié le Chaturanga vers le milieu du VIème siècle. S'il est difficile de préciser une date, le Shatranj est assurément déjà bien bien présent au VIIème siècle. Les grandes voies commerciales telles la route de la soie étaient d'importants lieux d'échanges culturels, et ont naturellement permis aux 2 jeux de se répandre.

L'expansion du Shatranj

Ainsi, les Perses ont reçu des indiens le Chaturanga, qu'ils ont modifié à leur convenance pour en faire le Shatranj. Mais ce seront les arabes qui le diffuseront dans tout le monde connu de l'époque.

Lorsqu'ils envahissent la Perse, en l'an 642, ils découvrent et adoptent rapidement un Shatranj qui était déjà bien populaire. Le jeu suit alors l'expansion de l'empire islamique. Le Shatranj atteint donc le sud de l'Europe au cours du VIIIème siècle. Dans le même temps, le jeu transite par la Mer Noire vers la Scandinavie et la Russie. Mais c'est bien par le sud, via l'Espagne et la Sicile, que la transmission se fera en Europe.

A part la symbolique militaire, l'Europe chrétienne n'y reconnait que peu d'éléments et l'adoption de ce jeu sur un plateau uniforme joué avec des pions stylisés non figuratifs mettra du temps à être adopté. Les 1ères références dans des textes occidentaux n'apparaissent d'ailleurs qu'à partir de l'an 1000.

Mais dès lors, la popularité du jeu ne cessera de croître.

L'occidentalisation du jeu

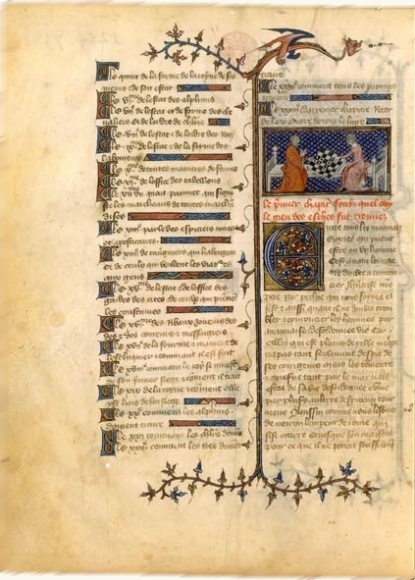

La 1ère étape vers le jeu moderne a donc été de s'approprier le jeu arabe. Le plateau est devenu

un véritable échiquier, avec des cases noires et blanches, et les pièces adoptent des figures de la société médiévale.

La Dame remplace le Conseiller et les Fous remplacent les Eléphants (animaux encore souvent inconnus en Europe),

mais leurs mouvements ne sont pas encore modifiés.

La 1ère étape vers le jeu moderne a donc été de s'approprier le jeu arabe. Le plateau est devenu

un véritable échiquier, avec des cases noires et blanches, et les pièces adoptent des figures de la société médiévale.

La Dame remplace le Conseiller et les Fous remplacent les Eléphants (animaux encore souvent inconnus en Europe),

mais leurs mouvements ne sont pas encore modifiés.A partir du XIIIème siècle, l'Eglise condamnait l'utilisation (encore fréquente) de dés. Le recours à la fortune ne plaisait guère en effet, surtout parce que le jeu était devenu si populaire qu'il avait gagné toutes les couches sociales. Les échecs avaient envahi les cours de toute l'Europe, mais aussi les quartiers populaires où on y jouait souvent pour de l'argent. Les dés ne seront définitivement abandonnés qu'en 1315, suite au traité de Jacques de Cessoles, "Le livre des échecs moralisés", un véritable best-seller médiéval! (de nos jours, ont été conservés plus de 200 manuscrits originaux en latin, et plus du double en traductions diverses).

Les vrais changements s'opèrent à partir de la fin du XVème siècle. Sans recours au hasard, la lenteur du jeu le rend ennuyeux, et les pièces deviennent donc plus puissantes (on les qualifiait alors parfois "d'enragées"). C'est la Dame qui voit son pouvoir augmenté en premier, puis les Fous acquièrent aussi une longue portée.

Ces modifications apparraissent pour la première fois vers 1485, dans un manuscript catalan, un recueil de poèmes écrit par Francesch de Castellvi, Narcis Vinyoles et Bernat Fenollar, "Scachs d'Amor". Les deux premiers s'affrontent dans une partie composée pour montrer la nouvelle marche des pièces dès les premiers coups : 1.e4 d5 (les pions peuvent avancer de 2 cases) 2.exd5 Dxd5 (la Dame est à longue portée) 3.Cc3 Dd8 4.Fc4 (le Fou a aussi une longue portée).

C'est depuis cette accélération du jeu qu'il est devenu préférable (plus courtois) d'annoncer l'échec au Roi. Plusieurs essais sont encore faits avant de se figer sur les règles actuelles. Le roque fera progressivement son apparition (le Roi étant devenu beaucoup plus vulnérable), ainsi que la possibilité d'avancer de deux cases pour le premier coup d'un pion (et la prise en passant qui en découle). Il faudra un peu de temps pour s'accorder sur ces derniers détails, mais à partir du XVIIème siècle, les échecs se jouent tels qu'aujourd'hui partout en Europe, puis dans le monde.

Les légendes célèbres Les échecs depuis le VIème siècle Et avant le VIème siècle ?